将来のリスクを考えた親知らずの抜歯

TOOTH EXTRACTION

親知らずの悩みに対応可能で、痛みや腫れがある場合はもちろん、症状がなくても将来的に問題になる可能性が高いと診断した場合には、抜歯の提案も行っています。顎の骨がまだ柔らかい20代前半での抜歯は、身体への負担を抑えやすいという利点があります。抜歯の必要性やメリット・デメリットを説明し、抜歯後の注意点まで詳しくお伝えしていますので、ご相談ください。

抜歯をおすすめするケース

痛み・腫れがある

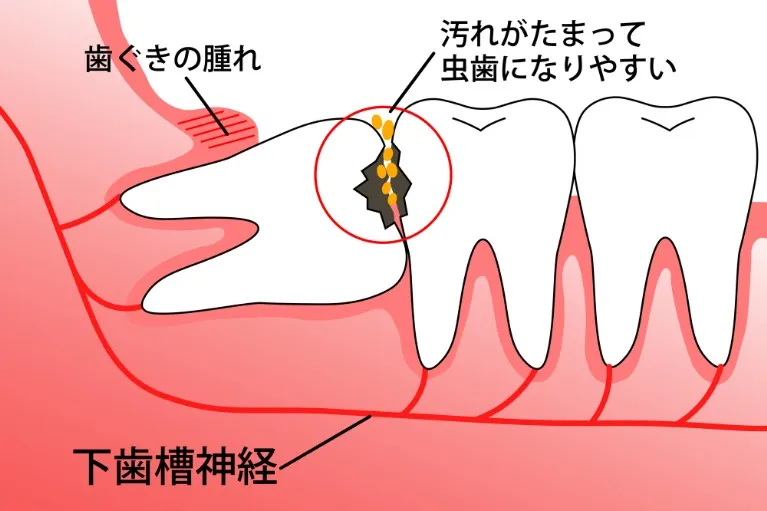

親知らずやその周辺での虫歯や歯茎の炎症の原因になっている場合には、虫歯や歯周病の治療を行っても、その後再発するリスクが高くなってしまいます。

周囲の組織を圧迫している

「斜めや横向きに生えている」「埋まっている」場合には、隣の歯や歯茎を圧迫し、痛みや炎症を招く原因になります。

歯並びの乱れを招いている

隣の歯を押す等して歯並びの乱れの原因になっている場合には、それ以上の悪化を防ぐため、抜歯をおすすめします。

腫瘍・嚢胞の原因になっている

腫瘍や嚢胞の原因になっている場合にも、症状の軽減や再発予防のために抜歯をおすすめします。

抜歯しなくてもよいケース

親知らずに痛みや腫れがなく真っ直ぐに生え、歯並びをはじめとする口腔の健康に悪影響を及ぼしていないケースであれば、抜歯をせずにそのまま残した方がよいと言えます。

親知らずを抜歯するメリット・デメリット

メリット

虫歯・歯周病・口臭のリスクを下げられる

親知らずによって口腔のセルフケアが不十分になると、虫歯や歯周病のリスク、またそれに付随して口臭のリスクが高まります。

こういった場合には、親知らずを抜歯することで、虫歯・歯周病・口臭のリスクを下げられると言えます。

歯並びの乱れを予防できる

親知らずが隣の歯を押したり、親知らずによってスペースが不足することで、歯並びが乱れることがあります。

そのような症状がすでに出ている場合には、親知らずの抜歯によってそれ以上の悪化を防ぐことができると言えます。

デメリット

痛み・腫れが生じる

親知らずの抜歯後、痛みは必ず起こるものとお考えください。ただし、痛み止めを処方しますのでそれほど心配する必要はありません。

腫れについては個人差が大きく、お仕事などへの影響があるという方の場合は抜歯日を調整する必要があります。ほとんど腫れないというケースもあれば、1週間腫れたというケースもあります。

1.痛み・腫れが出にくい

20代前半はまだ顎の骨がやわらかい状態にあるため、抜歯そのものが比較的容易であり、抜歯後の痛みや腫れが出にくいと言われています。

2.神経を損傷する可能性が低い

もともと可能性は低いですが、親知らずの抜歯によって神経を損傷したという事例が報告されています。年齢を重ねると、下顎の親知らずの根は大きな神経に近づくため、その損傷のリスクを少しでも軽減するため、早期の抜歯が推奨されています。